CONSIDERAZIONI GENERALI, SINTOMI E CLASSIFICAZIONE

La fistola anale rappresenta la fase cronica di una infezione che origina, sotto la forma acuta di ascesso, dalle ghiandole secernenti muco presenti nel canale anale. Ascesso e fistola devono essere quindi considerati due stadi di una stessa malattia. L’infezione originariamente localizzata nella ghiandola anale, progressivamente si diffonde ai tessuti circostanti formando un “canale”, definito tramite fistoloso”, che mette in comunicazione la ghiandola anale (dalla quale l’ascesso origina) con la cute della regione perianale. Questa condizione è caratterizzata dalle continue, maleodoranti, secrezioni siero-purulente che fuoriescono dall’orifizio cutaneo e che imbrattano continuamente gli indumenti intimi.

I sintomi di un ascesso sono il dolore locale intenso, la febbre, l’arrossamento della cute perianale interessata dall’ascesso ed il gonfiore locale. Quando si è formata una fistola si possono avere continue o intermittenti secrezioni di siero-pus attraverso l’orifizio esterno situato vicino all’ano, che generalmente non ha tendenza a cicatrizzare. Se l’orifizio esterno si dovesse chiudere (guarigione apparente), ricompariranno la febbre e il dolore che sono premonitori di un nuovo ascesso. Quest’ultimo potrà svilupparsi anche verso altre direzioni, portando a nuove ramificazioni della fistola. Tale processo può verificarsi anche dopo giorni, mesi o anni dalla chiusura dell’orificio fistoloso esterno.

La diagnosi di ascesso o di fistola perianale, nella maggior parte dei casi, è facile e la semplice visita medica ne rivela la presenza. Più difficile è la valutazione del tragitto fistoloso che può essere più o meno profondo ed attraversare i muscoli anali atti alla continenza (sfinteri) che devono essere risparmiati durante la terapia chirurgica. Questa valutazione va fatta da uno specialista coloproctologo esperto che può avvalersi quando necessario di esami quali l’ecografia transanale con sonda rotante e la risonanza magnetica. Si può inoltre prendere in considerazione anche l’esecuzione di una manometria anorettale per valutare il rischio di incontinenza sia negli interventi su fistole particolarmente complesse che nei pazienti già operati all’ano o con precedenti traumi.

La visita specialistica e l’aiuto di questi esami possono aiutare a disegnare un quadro della complessità della fistola e quindi delle possibili difficoltà tecniche legate all’intervento; ma a volte solo la esplorazione chirurgica in anestesia rivela la reale situazione in tutta la sua complessità. Tutto ciò fa comprendere come, a volte sia possibile stabilire il trattamento più idoneo solo intraoperatoriamente, quando, grazie al rilasciamento prodotto dall’anestesia, possono essere più agevolmente studiati i rapporti anatomici con i muscoli dell’apparato sfinterico.

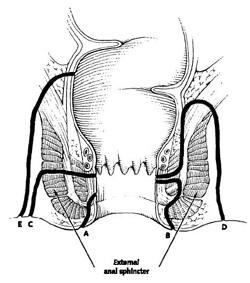

La classificazione più seguita per le fistole perianali è quella di Parks che le divide in superficiali (A), intersfinteriche (B), transfinteriche (C), sovrasfinteriche (D) ed extrasfinteriche (E) a seconda dell’interessamento degli sfinteri.

Il drenaggio di un ascesso perianale è il più frequente intervento d’urgenza proctologica. L’intervento consiste nell’incisione della cute sovrastante l’ascesso con apertura della cavità e drenaggio del materiale purulento. A volte è possibile eseguire l’intervento in anestesia locale, in ambulatorio; altre volte è necessaria una anestesia generale/spinale ed in sala operatoria. Il ricovero ospedaliero si impone per i pazienti diabetici o con difese immunitarie ridotte. La terapia antibiotica non rappresenta l’alternativa all’intervento chirurgico, in quanto non solo è inefficace ma a volte può addirittura far peggiorare il quadro clinico.

Il trattamento della fistola anale è soltanto chirurgico e rappresenta per il chirurgo colorettale un intervento impegnativo perché è indispensabile riuscire a rimuovere completamente il fatto infettivo cronico preservando l’integrità degli sfinteri e conservando quindi la continenza anale. La chirurgia delle fistole anali è complessa anche in mani esperte e prevede l’applicazione di molte tecniche che lo specialista coloproctologo deve conoscere bene per poter applicare la più adatta ad ogni singolo caso. A volte sono necessari interventi in più tempi e raramente si deve procedere al confezionamento di un ano artificiale temporaneo per aumentare la possibilità di guarigione nei casi estremamente complessi. Il dolore postoperatorio è di grado lieve o moderato e viene facilmente controllato con i normali farmaci antidolorifici. I tempi di degenza postoperatoria sono generalmente brevi (24 -48 ore) ed anche le medicazioni domiciliari sono semplici e non dolorose.

TERAPIE CHIRURGICHE

FISTULOTOMIA Una prima opzione terapeutica è rappresentata dalla fistulotomia. Essa consiste nella sezione completa del tramite fistoloso, lungo tutto il suo decorso, dall’orifizio esterno a quello interno. La ferita che ne consegue viene lasciata guarire spontaneamente Tale tecnica è associata alla più alta percentuale di guarigione è praticabile solo quando il percorso della fistola è sottocutaneo-sottomucoso (fistole superficiali secondo Parks) oppure quando la quantità di muscolo sfinteriale coinvolto è minima (e quindi il suo eventuale sacrificio non compromette la continenza).

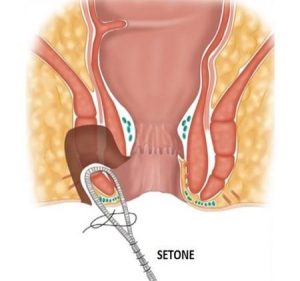

SEZIONE LENTA CON SETONE Quando la fistulotomia non può essere attuata perché la fistola coinvolge un grande spessore di muscolo sfinteriale, è necessario attuare delle tecniche alternative. La tecnica della “sezione lenta” (secondo gli anglosassoni “cutting seton”) prevede il posizionamento (generalmente in sala operatoria, in anestesia) di un setone cioè di un filo di piccolo calibro attraverso il tragitto fistoloso. Esso funziona da drenaggio e aiuta a risolvere l’infezione presente. Inoltre ad intervalli di tempi di 1-2 settimane, il setone viene progressivamente stretto (metodo delle legature sequenziali) oppure messo in trazione con un elastico: si ottiene una sezione dei tessuti così lenta da andare di pari passo con la riparazione cicatriziale dei tessuti stessi sezionati. Tale processo non altera nella maggior parte dei casi la funzionalità sfinteriale (alcune casistiche riportano una certa percentuale di incontinenza minore post-procedurale). Tuttavia tale procedura di sezione lenta risulta mal tollerata dai pazienti e richiede multiple sessioni.

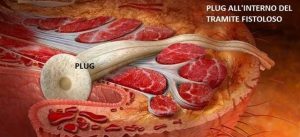

CHIUSURA DI FISTOLA CON PLUG Una altra metodica “sphincter saving”, che non crea danno agli sfinteri e non altera la continenza è la chiusura della fistola con plug. Il plug è un “tappo” che viene posizionato nel tramite fistoloso. Sono stati prodotti diversi tipi differenti di plug ma quello più studiato ed utilizzato nel mondo è quello ottenuto di origine porcina, ottenuto dalla sottomucosa del piccolo intestino dopo opportuni trattamenti di laboratorio. Tutti i plug funzionano obliterando il lume della fistola fin tanto che il plug stesso non venga riassorbito e sostituito da tessuto cicatriziale. Ne consegue la guarigione della fistola.

Dopo i primi promettenti risultati, gli studi successivi sono stati meno entusiastici. Nella letteratura scientifica sono stati riportati risultati piuttosto discordanti (range di guarigioni da 24% all’82% dei pazienti trattati) con una percentuale di rigetto-espulsione del plug fino al 10–20%. A questo bisogna aggiungere gli alti costi del plug. Tuttavia, tenendo presente il profilo di sicurezza della procedura, (caratterizzata da bassa morbilità e minimo/assente deterioramento della continenza sfinteriale), tale procedura viene ancora oggi considerata dalle line guida come una possibile opzione terapeutica nel paziente con fistula anale (linee guida SICCR 2020: grado di raccomandazione 2B).

CHIUSURA DI FISTOLA CON PASTA DI PERMACOL La pasta di Permacol™ costituita da matrice acellulare stabilizzata di collageno di derma porcino è stata proposta e commercializzata come presidio per il trattamento delle fistole perianali complesse. Dopo curettage cioè pulizia con cucchiaio del tramite fistoloso e chiusura con punto sutura dell’orifizio fistoloso interno si procede ad iniettare nel tramite la pasta di Permacol™ capace di supportare la deposizione e la maturazione di neo-collageno. In uno studio internazionale eseguito su 100 pazienti, si è evidenziata una guarigione del 53.5% dei casi trattati a 12 mesi di follow up

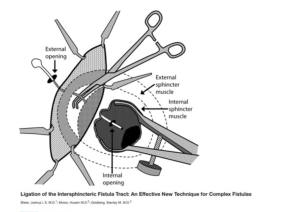

LIFT Ligation of Intersphinteric Tract (LEGATURA DEL TRATTO INTERSFINTERICO DELLA FISTOLA)

La legatura del tratto intersfinterico della fistola è una metodica “sphincter saving” cioè una metodica che non prevede sacrificio degli sfinteri e quindi potenzialmente non compromette la continenza anale. Tali caratteristiche la rendono idonea al trattamento di fistole “complesse” cioè di fistole che attraversano uno spessore consistente di sfintere e pertanto non possono essere trattate con fistulotomia. La procedura consiste nell’isolamento e nella sezione (interruzione) della fistola nel suo punto di passaggio tra i due sfinteri (interno ed esterno) cioè nel cosiddetto spazio intersfinterico.

Si tratta di una tecnica poco costosa in quanto non richiede strumentazioni o materiali particolari ma è abbastanza complessa da attuare per la necessaria dissezione chirurgica. Pur essendo riportate percentuali di guarigione molto alte (dal 47% all’80% dei pazienti trattati) non sono mai registrate percentuali di guarigione del 100%. Considerando tutto ciò e linee guida SICCR 2020 le assegnano un grado di raccomandazione 1B e pertanto rappresenta una delle tecniche che preferisco e utilizzo più frequentemente. Come suggerito da diversi lavori scientifici, per aumentare la chance di guarigione, preferisco eseguire questo intervento dopo aver messo a dimora nella fistola, per almeno un paio di mesi, un setone: la flogosi si riduce e il tramite fistoloso diventa più fibroso-cicatriziale e quindi più facile da individuare e sezionare.

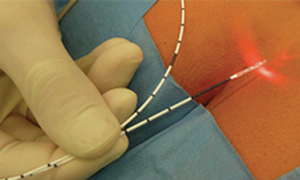

CHIUSURA FISTOLA CON LASER FiLaC (Fistula Laser Closure) La FiLaC è una metodica “sphincter saving” che impiega una fibra laser per sigillare il tramite fistoloso.

La fibra ottica conduce la luce laser, prodotta da un generatore, che ha due componenti: una alla lunghezza d’onda di 1470 nm un’altra alla lunghezza d’onda di 980 nm, erogabili simultaneamente e miscelabili, alla potenza complessiva di 10 Watt.

La fibra viene introdotta all’interno del tramite fistoloso e la luce laser viene erogata lungo l’intero tramite provocando una sterilizzazione e denaturazione dei tessuti della fistola che viene così sigillata. Con questa procedura si risparmiano le delicate fibre dei muscoli sfinteri anali in quanto l’energia sprigionata con il Laser ha una limitata penetrazione e non danneggia i tessuti circostanti.

La fibra è flessibile per intervenire su fistole tortuose, indipendentemente dalla loro lunghezza. La procedura dura pochi minuti, non richiede incisioni, non provoca significative cicatrici e non è caratterizzata da effetti collaterali di rilievo. È eseguibile in Day Surgery.

I primi studi in letteratura hanno riportato dei risultati molto interessanti con una percentuale di guarigione fino al 71,1 % dopo un follow-up medio di 30 mesi. Successivamente sono stati descritti dei risultati molto meno favorevoli con una media di guarigioni del 40%. Un fattore predittivo di successo sembra essere il posizionamento di un setone lasso per alcuni mesi prima della effettuazione della procedura. Quale impatto possa avere la lunghezza della fistola sulla probabilità di guarigione, è qualcosa di ancora controverso. Tutto ciò rispecchia la esperienza che ho maturato nell’utilizzo di questa metodica di cui apprezzo in particolare la semplicità di esecuzione, la scarsa invasività per il paziente e la ripetibilità. La SICCR le ha assegnato un grado di raccomandazione 2C.

FLAP DI AVANZAMENTO ENDORETTALE La tecnica del flap endorettale, che ha ricevuto un grado di raccomandazione 1B dalla SICCR, consiste nello scollare un lembo di parete del retto e farlo scorrere al di sopra dell’orifizio interno, per chiuderlo. La mobilizzazione del lembo deve essere sufficiente a permetterne lo scorrimento (avanzamento) senza tensione; inoltre il lembo deve avere una base piuttosto ampia e curvilinea in maniera tale che sia ben vascolarizzato e non si ischemizzi in corrispondenza dei bordi o, peggio ancora, nella sua interezza. L’incisione, inoltre, deve essere eseguita lontano dall’anoderma per evitare l’ectropion (cioè la fuoriuscita della mucosa del flap dall’ano con conseguente “ano umido”). Queste raccomandazioni della comunità scientifica, fanno comprendere che il flap è una tecnica di una certa complessità. Inoltre l’elevato rischio di ischemia e distacco del lembo spiegano le incostanti percentuali di guarigioni (che oscillano dal 57% al 90%).

I flap “a tutto spessore” (che comprendono cioè mucosa, sottomucosa e strato muscolare del retto) sono associati ai migliori risultati (ricorrenza della fistola nel 7.4%) rispetto a quelli “a spessore parziale” (ricorrenza nel 19%) e ai flap esclusivamente “mucosi” (ricorrenza nel 30.1.%). Tuttavia, anche se il flap di avanzamento rettale non richiede alcuna divisione degli sfinteri, è una tecnica associata a lieve o moderato disturbo della continenza. L’incidenza complessiva di questa complicazione è attorno al 13.3% ma cresce con lo spessore del flap: si verifica nel 9.3% dei flap mucosi, nel 10.2% dei flap a spessore parziale e nel 20.4% dei flap a spessore completo.

L’abitudine tabagica e l’obesità sono dei fattori che impattano negativamente il successo della metodica anche se il loro ruolo non è ancora completamente chiaro e deve essere ancora confermato.

Riservo questa tecnica ai casi in cui la fistola è cosi alta (sovrasfinterica o transfinterica alta) da non poter essere aggredita nello spazio intersfinterico con la LIFT e altre metodiche, tecnicamente più semplici, come la FiLaC hanno fallito.

VAAFT (acronimo di VIDEO-ASSISTED ANAL FISTULA TREATMENT) La VAAFT consiste nel debridment e cauterizzazione sotto controllo video-endoscopico del tramite fistoloso, seguito dalla chiusura dell’orifizio interno. È una metodica “sphincter-saving” che la SICCR indica (grado di raccomandazione 2C) come possibile opzione nel trattamento delle fistole complesse.

Essa richiede una attrezzatura specifica, complessa e costosa: un fistuloscopio, un elettrodo monopolare, un “endobrush” (che è una sorta di spazzolino miniaturizzato) e delle pinze da introdurre nel canale operatore del fistuloscopio.

Quest’ultimo deve essere collegato ad una comune Colonna laparoscopica (che fornisce la fonte luminosa) e sul cui monitor vengono visualizzate le immagini.

Non ultimo è necessario un kit di irrigazione da collegare al fistuloscopio per distendere le pareti della fistola e poterla percorrere.

La VAAFT prevede una fase diagnostica e una fase operativa. La fase diagnostica ha lo scopo di definire con precisione l’anatomia della fistola, localizzare l’orifizio interno, eventuali ramificazioni secondarie, eventuali ascessi. La fase operative consiste nella distruzione delle pareti della fistula dal loro interno con lo spazzolamento (con endobrush) e con la coagulazione monopolare (con l’elettrodo apposito. Segue il trattamento dell’orifizio interno di cui non è ancora chiaro come sia più conveniente attuarne la chiusura, se con una suturatrice meccanica (cosiddetta “stapler”) semicircolare o lineare, con flap di avanzamento rettale o piuttosto con una semplice sutura. La ricorrenza della fistola sarebbe maggiore in caso di chiusura dell’orifizio interno con flap (25%), minore in caso di impiego di stapler (15.3%) e di semplice sutura (17.7%).

Delle recenti meta-analisi (che sono degli studi “riassuntivi” di numerosi lavori scientifici su uno stesso argomento) hanno riportato una percentuale di successo media del 76% con una percentuale di complicazioni, fortunatamente solo minori, del 16.2%. (senza compromissione della continenza).

Non è ancora chiaro se i risultati della VAAFT siano effettivamente superiori a quelli delle altre. Nel caso lo fossero, non è chiaro se ciò sia dovuto alla parte operativa (debridment e cauterizzazione del tramite fistoloso dall’interno) o piuttosto dalla parte diagnostica (cioè ad un più preciso riconoscimento dell’orifizio interno, di eventuali tramiti e ramificazioni secondari). Inoltre rimane ancora da indagare questo potenziale vantaggio diagnostico rispetto alla Risonanza Magnetica e alla ecografia transanale. Purtroppo non posso esprimere un giudizio personale sulla VAAFT poiché non ho a disposizione la strumentazione per praticarla.